(2017.2.15 『開拓者の群像(一部)』:郡山市開成山公園)

2月15日、“ワイフ君”が郡山市にある開成山大神宮に一度も行ったことが無いというので、ドライブを兼ねて行って見ることにしました。歩くことも目的の一つなので、車は開成山公園の駐車場に止め、そこからつらつらと歩き始めました。

開成山公園にある、高い塔の上に鳥のとまったひときわ目立つモニュメント。

(大きな画像)

『開拓者の群像』とタイトルがつけられていました。これは郡山市出身の彫刻家三坂耿一郎(みさか こういちろう)という方の作品だと後で知ることになります。

開成山公園の西側に面した国道49号線を横断したところが開成山大神宮。わたしの還暦同窓会の時、会場でご祈祷してくださったのがここの宮司さんでしたが、ここへ来たのは初めてなんです。

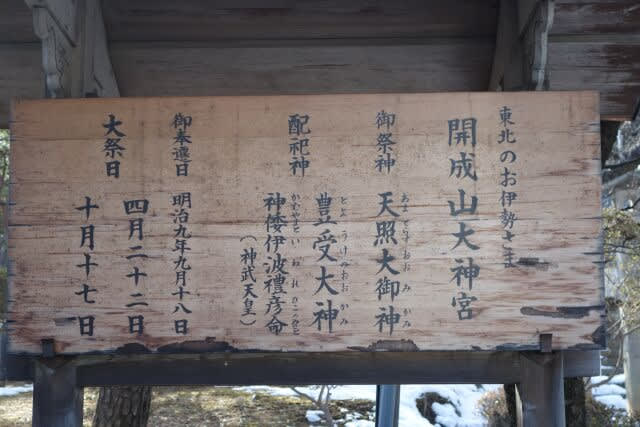

そうそう、この開成山大神宮は伊勢神宮からの御分霊をお祀りしている日本で唯一の神社のため、“東北のお伊勢様”といわれているのだそうです。それは還暦同窓会でご祈祷をお願いしたときに、仲間の誰かから聞いたことがありました。

(開成山大神宮の“御由緒”には、安積開拓と開成山大神宮の関わりがとても詳しく書かれていますので、時間と興味がおありの方はぜひそちらも覗いてみて下さい)

なるほどそう言われると、いつも目にしている神社とは少し雰囲気が違います。

これが拝殿。社全体の造りが伊勢神宮に似ています。(と書きましたが、伊勢神宮には行ったことがありません)

参拝を済ませ境内を一巡して、近くにあるはずの「開成館」へ行って見ることにしました。

開成山大神宮に隣接した郡山女子大学の庭を通り、住宅街を進んでいると、“ワイフ君”が変わった建物が見えたというので行ってみました。なるほど、これがそうだと思います。

外観は少し洋館がかっていて、田島や桑折で見かけた“郡役所”のような感じだと思いました。

開誠館の門は閉まっていて、案内板をみると手前に受付と駐車場があるようです。

(道路の突き当りが開誠館。手前の右側にあるのが受付のある建物)

入場料が一人200円とのことですが、“ワイフ君”もわたしも開成山大神宮のお賽銭箱に全て入れてしまったので持ち合わせが無いのです。ハハ、何のことは無い、車からお賽銭分だけ持って出かけてきてしまったのです。

仕方なく二人で開成山公園まで戻り、今度は車でここの駐車場へ乗り入れました。

改めて・・・ここが受付と見学者入り口です。

(【郡山市指定重要文化財】安積開拓入植者住宅:旧小山家)

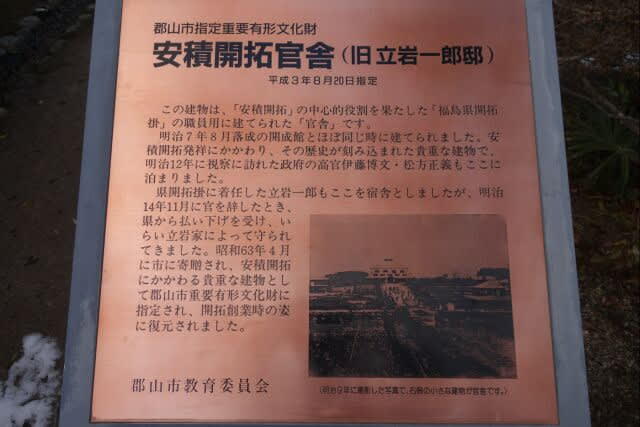

(【郡山市指定重要文化財】安積開拓官舎:旧立岩一郎邸)

(大きな画像)

説明文には「福島県開拓掛(がかり)」の職員用官舎とあります。一般の入植者住宅と比べるととても立派です。

内部もこのように再現してあり、上がって2階も見学することができました。

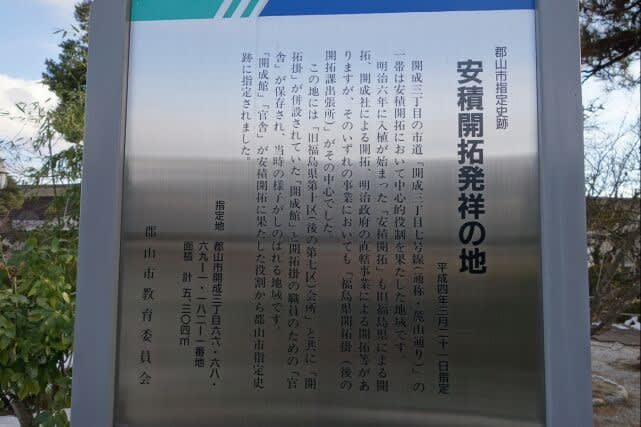

(大きな安積開拓発祥の地の説明文)

安積開拓とは、明治5年(1872年)福島県権令(のちに県令、現在の県知事)に着任した旧熊本藩士族安場保和(やすば やすかず)が、職を失った士族を救済するため大槻原の開墾を計画し、同年、旧米沢藩士中條政恒(なかじょう まさつね)を県典事に採用し、中條ら開拓掛(がかり)を中心に開墾計画が推し進められ、『明治6年(1873年)に安積原野の一部である大槻原を対象にはじめた開墾事業と、その後県の事業に呼応し、郡山の商人達が結成した「開成社」がはじめた開墾事業の総称が「大槻原開墾事業」、その成功をきっかけとして、明治11年(1878年)に政府が始めた開墾事業が「国営安積開墾事業」です。そして、これら明治初期に行われた安積郡を中心とした原野一帯の開墾事業全体を『安積開拓』と呼んでいます』と、いただいてきたパンフレットに書いてありました。

(【福島県指定重要文化財】【近代化産業遺産】開成館<2代目開成館>)

初代の開成館は、明治6年(1873年)旧福島県と安積開拓に出資した地元の商人たちで結成された「開成社」とにより、開拓事務所として建てられました。

「開成館」の命名は、旧福島県「勧業課開拓掛(がかり)」の責任者中條政恒(なかじょう まさつね)が座右の銘にしていた『開物成務(かいぶつせいむ)』、古代中国の書物「易経(えききょう)」の言葉『物を開き務めを成す』からの引用とのことです。

(大きな画像)

外側をざっと見たところで、それではさっそく開成館の中に入ってみましょう。

内部の部屋は安積開拓や安積疏水にまつわる展示物と説明や解説、往時を偲ぶ展示物などが陳列されています。

2階と3階への階段。

2階の様子。

(大きな画像)

3階への階段。

ここに「開拓者の群像」のレプリカと彫刻家三坂耿一郎氏の説明がありました。

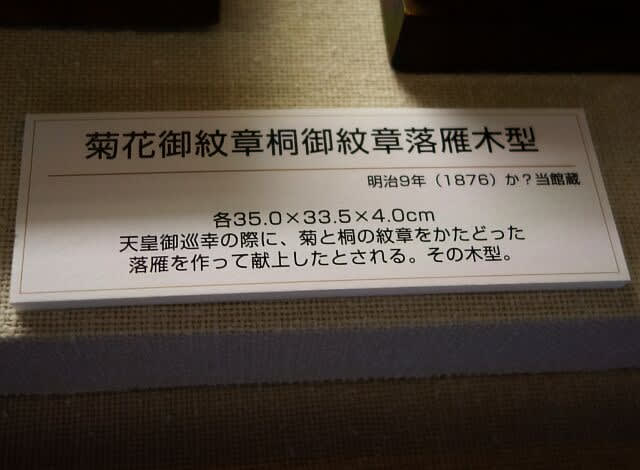

これは何でしょう?

明治天皇の六大巡幸のうち、明治9年にはここ開成館が行在所(あんざいしょ)になったのだそうです。行在所とは天皇の行幸(ぎょうこう)時の仮宮(かりみや)。3階にはその時の様子が再現されています。

これがそうです。

まだまだ面白い物が沢山あったのですが、少し寒くなってきたのと、あたりも心なしか薄暗くなってきたのでここでおいとましました。申し訳ないですがとても全部は紹介しきれません。時間と興味がお有りの方は、ぜひ足をお運びになってみて下さい。200円でたっぷり勉強できちゃいます。